Marianne Breslau, Paris 1929

Er war eine Persönlichkeit, die noch heute beeindruckt. 1959 hatte der schweizerische Philanthrop François Lachenal die ersten Französischen Tage in Ingelheim ins Leben gerufen: der Diplomat und Verleger war eine der unerschrockenen Personen seiner Zeit, der während der Besatzung Frankreichs französischen Schriftstellern und Künstlern in der Résistance als Diplomat die Möglichkeit gab, ihre Arbeiten und Manuskripte zu retten und in seinem Verlag zu publizieren. Auch als Vize-Konsul in Lyon und Marseille hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass viele Gedichte und Erzählungen als Werke des Widerstandes veröffentlicht werden konnten und dadurch auch die sonst zum Schweigen verurteilten Künstler ihre Existenz sichern konnten. Die in seiner Zeitschrift „Traits“ veröffentlichten Gedichte von Pierre Emmanuel und Pierre Seghers gelten als die ersten Publikationen der französischen Résistance. Lachenal wurde im Oktober 1944 als Vize-Konsul in Berlin akkreditiert: sein diplomatischer Status ermöglichte ihm, Manuskripte und Dokumente aus Frankreich heimlich in die Schweiz zu transportieren und in seinen „Editions des Trois Collines“ herauszugeben – und wiederum zurück nach Frankreich zu schmuggeln: der junge Mann war gerade 26 Jahre alt. Nebenbei sei auch angemerkt, dass auf Anregung von Paul Eluard Lachenal den Maler Pablo Picasso kontaktierte, der ihm das noch geheim gehaltene Manuskript von Alfred Jarry „Ubu Cocu“ im September 1944 übergab. Es folgten Manuskripte von Elsa Triolet, die Abhandlung über Descartes von Jean-Paul Sartre und vieles mehr, die Lachenal in seinem Verlag publizierte.

1953 wurde ihm ein Platz im Rat des Pharmaunternehmens Boehringer angeboten, kurze Zeit später hatte er neben vielen anderen Aktivitäten (besonders im Musikbereich) – die Internationalen Tage in Ingelheim ins Leben gerufen. Seine erste Ausstellung galt natürlich Frankreich, wo er unzählige Künstlerfreunde hatte.

François Lachenal leitete die Internationalen Tage in Ingelheim bis 1987, als er die Führung an die gebürtige Französin Patricia Rochard übergab. Eine erstaunliche Karriere, die ihn – über die Fotografin Julie Boehringer – in die Nähe von Albert Renger-Patzsch führte, der unter der Ägide der Firma Boehringer die wunderbaren Aufnahmen zu dem Buch der „Hohenstaufenburgen in Süditalien“ realisierte.

Patricia Rochard dann widmete 2003 und 2004 zum ersten Mal der „Fotografie und ihren Geheimnissen“ eine Ausstellung in Ingelheim und setzte sich für die digitale Archivierung der Fotografien von Albert Renger-Patzsch ein, die sich im Besitz der Firma befinden. Dazu passt, dass Julie Boehringer eine selbstbewusste Fotografin und sehr gute Künstlerin war, die noch in späteren Jahren ihre Filme selbst entwickelte und fixierte – sie hätte eigentlich eine Einzelausstellung verdient und ist nun immerhin in der aktuellen Schau über Reisefotografinnen vertreten.

Es wäre interessant zu erfahren, ob sie (im Herbst 1957 oder im Frühjahr 1958) auch dabei war, als der Fotograf Renger-Patzsch und auf der die mittelalterliche Architektur spezialisierte Mitarbeiter der Biblioteca Hertzianna in Rom Hanno Jahn den architektonischen Schätze der Hohenstaufen im italienischen Apulien nachspürten. 1958 war ihr Band „Auf Karawanenstraßen in Anatolien“ mit Farbfotografien erschienen. Sie hatte sich, so wird vermutet, nach ihrer Reise in Apulien in die USA begeben, um dort einen Kurs über die Farbfotografie zu absolvieren. Ihre 47 Aufnahmen (auf Kodak-Negativfarbfilm) aus Anatolien, die sie für ihre Publikation auswählte, enthalten auch eine eindrucksvolle Reihe von Porträts. Julie Boehringer war in Begleitung von Professor Franz Täschner, einen Wissenschaftler und Kenner die türkischen Geschichte. Im gleichen Jahr erschienen in ihrem Buch über Ravenna sowohl schwarzweiße wie auch farbige Fotografien. Ihr Koffer mit Negativen und Abzügen soll noch während ihres Aufenthaltes in Rom aus ihrem Auto entwendet worden sein.

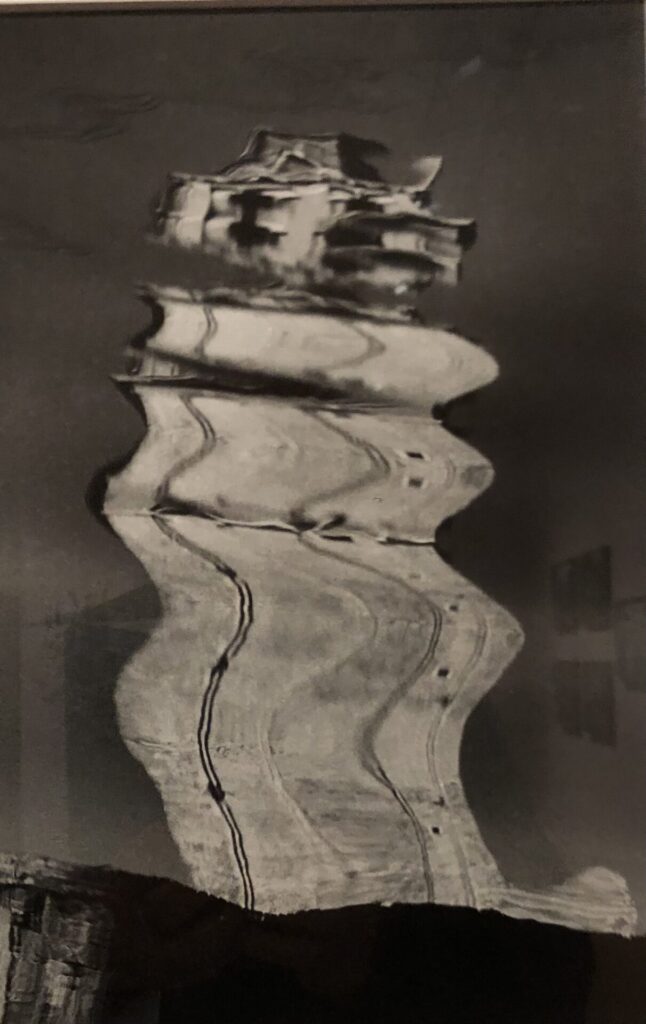

Inge Morath: Spiegelung eines Turms, Italien 1956

Somit sind wir in medias res in der aktuellen Ausstellung „Fotografinnen auf Reisen“ in Ingelheim. Zwar gab es bereits im 19. Jahrhunderts erste Fotografinnen auf Reisen, doch die Handhabung der Negativglasplatten war offenbar zunächst Männersache, so dass sich – soweit bekannt – noch keine Frauen wie etwa der Fotograf Gustave Le Gray und der Schriftsteller Gustave Flaubert in der Anfangszeit der Fotografie eine Reise nach Ägypten und in den Nahen Osten unternommen hatten. Doch mit der Erfindung der Kamerabox von Kodak mit ihren Rollfilmen „You push the button, we do the rest“ (so die Reklame damals) – und der Vereinfachung der Handhabung der chemischen Prozesse, um Glasplatten und Planfilme zu entwickeln, streben immer mehr Frauen in die Domäne der Reisefotografie[1].

Insofern ist das Beherrschen der fotografischen Prozesse von Julia Boehringer mehr als nur eine ephemere Erscheinung, sondern ein wichtiger Versuch (und daraus resultierende konsequente Entscheidung) – selber die Fotografien so zu entwickeln, wie sie es sich vorstellte: daher auch die hohe Qualität ihrer Abzüge aus Anatolien.

Die Gründung des „Vereins zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts“ (nach dem Gründer Lette Verein genannt), bot seit 1890 in Deutschland eine umfassende fotografische Ausbildung, was natürlich wenig über die Begabung dieser Aspirantinnen sagt. Zu den Pionierinnen des Reisejournalismus gehört auch die Malerin des Blauen Reiters, Gabriele Münter, die zu den von Fotografie begeisterten Frauen zählt und während ihrer Reisen in den USA und in Tunesien (um 1899/1900) auch fotografiert hatte – freilich nicht mit der Ambition, der Fotografie die gleiche Bedeutung beizumessen wie ihrer Malerei.[2]

Der Katalog erwähnt auch die aus Norddeutschland stammende Malerin und Fotografin Elise Mahler, die in Italien die klassischen Altertümer „…in der auf den impressionistischen Augeneindruck konzentrierten Manier des Piktorialismus aufzeichnete…“ 3 – wobei der Piktorialismus damals schon ein paar Tage alt war… Tatsache ist, dass viele die Fotografie eher als Dokument einer Reise, einer Begegnung oder eines Reiseereignisses benutzten – etwa wenn ihr Auto im Sand stecken blieb und mühselig „befreit“ werden musste4.

Doch die Ausstellung glänzt zunächst mit der Präsentation der großen Fotografin Ré Soupault, eigentlich in Pommern als Meta Erna Niemeyer geboren, zu deren Renommee der Heidelberger Verleger Manfred Metzner mit der langjährigen Veröffentlichung ihrer Schriften (sie war die Frau des bedeutenden französischen Literaten Philippe Soupault und Mitglied der Pariser surrealistischen Gruppe von André Bretons) beigetragen hat. Während eines Besuchs bei ihr in Paris stieß er mehr oder minder durch Zufall auf ihr bedeutendes fotografisches Werk. Ré hatte ihren Mann – beide heirateten 1937 – bei seinen zahlreichen Reisereportagen für das renommierte Magazin VU und andere zahlreiche Zeitungen und Illustrierte in Frankreich und Deutschland begleitet. Relativ früh begann die einstiege Bauhausschülerin (1921-1923 in Weimarer Webereiwerkstatt) zu fotografieren: 1934 zunächst mit einer Rolleiflex (Format 6X6 cm, bei meist nur 12 Aufnahmen), die sie bald gegen die praktische Leica (36 Aufnahmen) eintauschte.

So sind auch jene Fotografien zum Vorschein gekommen, die Ré Soupault während des Krieges im afrikanischen Tunis von Prostituierten im sogenannten „Quartier réservé“ machen konnte. Ihr Mann wurde von Léon Blum, dem französischen Premier, dorthin geschickt, um einen antifaschistischen Sender aufzubauen. Die Veröffentlichung dieser Fotografien wies durch die aus nächster Nähe aufgenommenen Porträts zum ersten Mal auf das skandalöse Schicksal dieser Frauen hin, für die die Prostitution die einzige Möglichkeit war, zu überleben. Von ihren Ehemännern und Familien verstoßen, waren diese Frauen praktisch dem Tode geweiht. Dank guter Verbindungen von Philippe Soupault in den politischen Kreisen in Tunis konnte er erreichen, dass seine Frau in diesem grausamen Gefängnis in Begleitung eines Polizisten fotografieren durfte.

Einen Teil ihrer Negative musste Ré Soupault bei ihrer Flucht aus Tunis am Ende des Krieges zurücklassen – zum Glück fand sie eine ihrer tunesischen Freundinnen in einem Souk in Tunis in einer Truhe wieder. „Eine Frau allein gehört allen“ hieß die erste der fotografischen Publikation von Ré Soupault, die 1988 bei im Wunderhorn Verlag erschien.

Die Fotografinnen in Ingelheim

Bei zwei der in der Ausstellung in Ingelheim jetzt gezeigten Fotografinnen hatte ich die Ehre, sie persönlich zu erleben: Evelyn Richter und Barbara Klemm, die jahrzehntelang für die FAZ fotografierte und deren schwarzweiße Fotografien für mich immer ein Bespiel für mitfühlende Künstler waren – dem Zeitfluss und der Vergänglichkeit trotzend. Bei ihnen ist zu entdecken, wieviel Zärtlichkeit solch ein schwarz-weißes Bild ausstrahlen oder wieviel Angst und Abscheu sich dagegen hinter einer Fassade verstecken kann.

Evelyn Richter kam Ende der 1980er Jahre zu einer Ausstellung in den Heidelberger Kunstverein. Vorher kannte ich nur ihre Porträtaufnahmen von Menschen aus Leipzig, sehr treffend und wichtiger als die exotischen Aufnahmen verschiedener Karnevals, die damals ein vogue waren. [3] Richter ist in Ingelheim mit Aufnahmen aus der Moskauer Metro (1989) vertreten.

Zu sehen sind auch Arbeiten einer interessanten Frau, die eher in Österreich als in Deutschland bekannt ist: die Wienerin Alice Schalek, die man zu Recht als Pionierin des Reisejournalismus nennen muss. Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie in Wien. Wenig interessiert an einer Nähausbildung oder gepflegten Konversationsstunden, gab sie dem Sport den Vorrang und versuchte sich im Bergsteigen. Außerdem publizierte sie unter einem männlichen Pseudonym literarische Texte und ab 1903 – sie ist 29 Jahre alt – einen Bericht über ihre Reise durch Skandinavien. Zwei Jahre später folgte eine Reise durch Nordafrika (Algerien und Tunesien), 1909 nach Ägypten und Palästina und eine erste Reise nach Indien. Zwei Jahre später findet man sie in Südostasien und in Japan. 1912 erscheint ihr „Indienbummel“-Buch erscheint, sachlich und fast nüchtern in Anbetracht der vielen Mythen, die sich um das Land ranken. Schaleck blickt genau hinter die Kulissen im Land der religiösen Bräuche, wie sie auch die langsame Entwicklung der modernen indischen Gesellschaft beobachtet, in der jedoch die Position der Frau noch weit entfernt ist von ihrer, der kosmopolitischen und aufgeklärten Europäerin. 1929 erschien ihr Bericht „An den Höfen der Maharadschas“, der – obgleich die Fotos eher kleinformatig sind – eine äußerst interessante Reportage über den unermesslichen Reichtum in diesen Palästen ist, kontrastierend mit der Armut der restlichen Bevölkerung 10/.11/

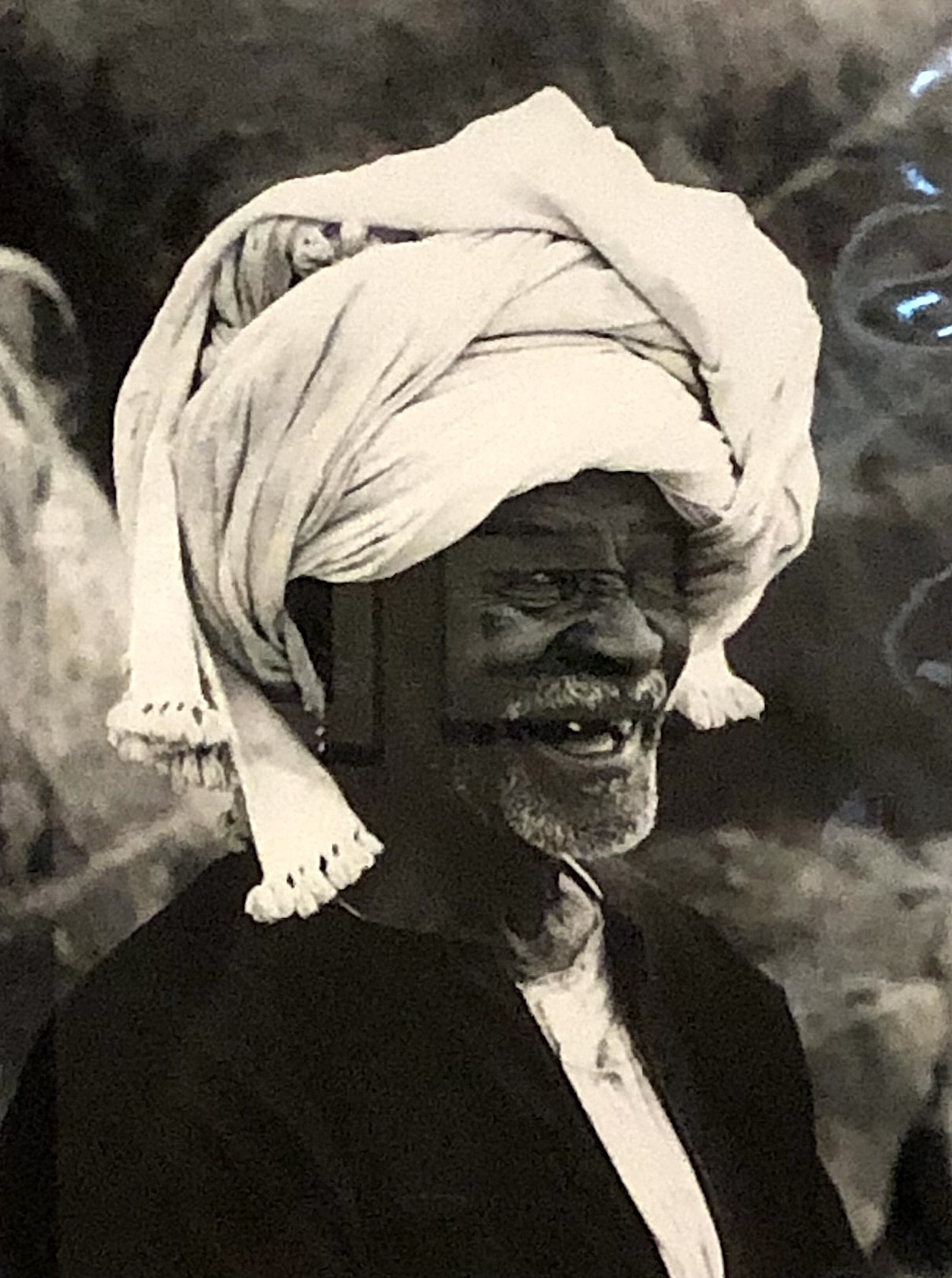

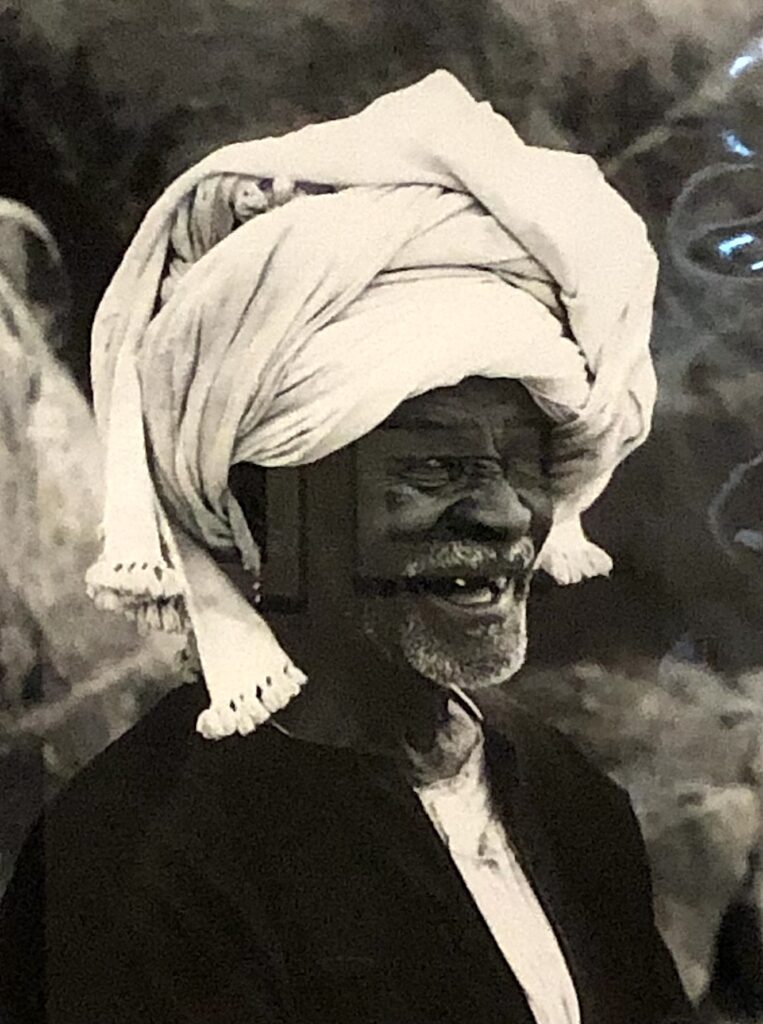

Fee Schlapper: Lachender Sudanese, Assuan, 1958

Die Fotografinnen Inge Morath, Fee Schlapper, Herlinde Koelbl, Liselotte Model und Jordis Antonia Schlösser folgten meist der politischen oder kulturellen Aktualität der Nachkriegszeit , wobei man auch andere Kriterien als diese beiden zum Thema machen könnte. Iran von Inge Morath, Turkmenistan von Herlinde Koelbl oder Kuba von Jordis-Antonia-Schlösser, sowie Aufnahmen aus China, Japan oder Kuba.

Und dann gibt es wirkliche Überraschungen – wie etwa die Pariser Flaneur-Fotografien von Marianne Breslauer (um 1929), die tollen Geometrien in den Aufnahmen von Monika von Boch (Biskra und Touggourt – 1954), die schöne Serie über den Leipziger Bahnhof von Helga Paris – 1981-82), die superben Landschaften von Barbara Klemm (aus Kanada Brasilien und Irland – 1995-2013).

Eine schöne Ausstellung, die Appetit macht auf mehr – vielen diesen Frauen sollte eine große Retrospektive gewidmet sein, die jetzige Ausstellung in Ingelheim lädt eindringlich dazu ein.

Neugier, Mut und Abenteuer, Fotografinnen auf Reisen, Internationale Tage in Ingelheim, Altes Rathaus bis 13.7.25

Katalog aus dem Heidelberger Kehrer Verlag, Hrsg. von K. Henkel, 176 Seiten, 28,- Euro

[1] Über die deutsche Fotografin der ersten Stunde, Bertha Wehnert-Beckmann hat Claudie Gabrielle Philipp in ihrer Abhandlung „Bertha Wehnert-Beckmann (1815-1901) – eine Frau der ersten Stunde geschrieben.“ Mit Fragen und Anmerkungen zur Photographiegeschichtsschreibung“, in Bodo von Dewitz/Reinhard Matz (Hrsg.), Silber und Saltz, Zur Frühzeit der Fotografie im deutsche Sprachraum 1839-1860, Köln/Heidelberg 1989, S.214-235.

[2] S. dazu Ulrich Pohlmann, „Die Fragilität des Augenblicks. Gabriele Munters Photograühien der USA-Reisein Spiegel der zeitgenössischen (Moment)Photographie“. In: Gabrielle Münter: Die Reise nach Amerika, Photographien 1899-1900, München 200ß6, 8. 203 ff.

3 Cf. Katalog der Ausstellung, S. 15.

4 Erst die spätere Entwicklung des Automobils verhinderte – durch die Verkettung der beiden hinteren Räder die Gefahr eines Steckenbleibens in „beweglichen“ Sanddünen.

5 [3] Die Farbfotografie war damals in Kommen, der schwarz-weißen hing das Epitheton Ornans an – nicht mehr zeitgemäß.